01. 第一回 ブラジル移民募集

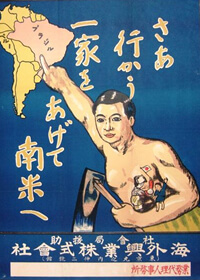

1907年11月、新興の移民会社であった皇国殖民合資会社は、ブラジルへの移民の可能性に目を付け、毎年千人の家族移民を輸送する契約をサンパウロ州の高官と結びました。ブラジル側が家族移民を要件としたのは、出稼ぎではなく、耕地に長く定着する移民を求めていたためでした。また、コーヒーの収穫時期である5月までにブラジルへ到着するという条件も付されていました。

皇国殖民合資会社は、1908年2月に外務省の許可を得て、移民の募集を始めましたが、この時点ですでに5月到着は不可能で、サンパウロ州に6月まで延期することを認めてもらい、大急ぎで千人の募集を開始しました。

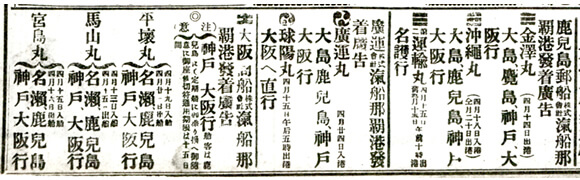

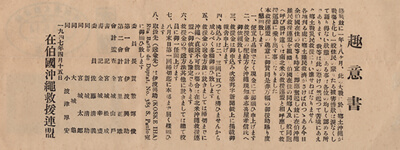

移民募集は、亜熱帯農業の経験を持ちサンパウロ州の気候に合うこと、海外移民の送り出しの実績があることなどから、沖縄県内で集中的に行われました。

新聞記事によると、4月8日頃、那覇港を出発する予定でしたが、3月29日でも未だ募集広告が掲載されており、想定よりも移民希望者が集まらなかった様子が伺えます。

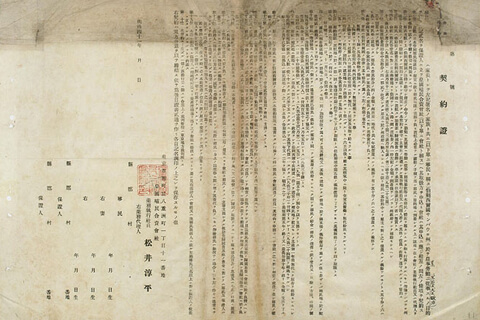

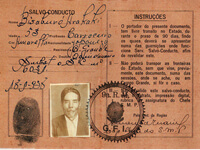

皇国殖民合資会社の移民募集案内

募集案内の内容は、旅費は自己負担でしたが、極めて好条件でした。特に賃金は「日給1円20銭、3人家族で1 日3 円60 銭を毎日貯蓄できる。」また、「3年後には土地を払い下げる」など美辞麗句が並べられていました。当時の賃金水準からすると極めて高額で、ブラジルは短期間で

| 労働の種類 | コーヒー栽培、収穫、精選、乾燥等 |

|---|---|

| 契約期間 | 約半年間(1回のコーヒー採取終了まで) |

| 労働時間 | ブラジルの法律習慣により就業前に協定を結ぶ |

| 休業日 | 毎週日曜日、1月1日、11月3日、ブラジルの祝日 |

| 賃金 | 1. 日給の場合 2ミルレイス~2ミル500レイス(1円20銭~1円50銭) 2. 請負の場合 コーヒー1袋につき、450~500ミルレイス(30銭) |

| 住居 | 耕地では、ヨーロッパ移民と同等の住居を無償提供。 レンガ造りの平屋が多く、交通・用水など不便なし |

| 旅費 | 往復ともに移民者負担。但し一定額をサンパウロ州政府が補助する。 補助のうち4割は耕主に償還する必要あり |

| 移民の資格 | 12歳以上45歳以下のもの。 1組の夫婦を中心とした親戚関係を有する3人以上10人以下の家族形態であること |

当時1910年(明治43年)頃の賃金の目安

| 日給 | 月給 | |

|---|---|---|

| 日雇い農夫 | 約20銭 | 約5円 |

| 大工 | 約60銭 | 約15円 |

| 小学校女教師 | - - - | 約13円 |

| 巡査 | - - - | 約14円 |

| ブラジル移民 賃金 | 1円約20銭以上 | 30円以上 |

02. 移民に係る経費

ブラジルへ移民するには、多くの自己資金が必要でした。サンパウロ州より渡航費の補助があったものの、1人150 円強、家族(3人)で最低500 円程度が必要であったといわれています。当時、500 円といえば、ハワイ移民が極度の節約と粗食の上、サトウキビプランテーションで3年間働いて持ち帰る金額でした。そのため、ブラジルへ移民できる者は、農村の中でもある程度の資産がある中流階級以上でした。

それでも、ほとんどの移民は、土地を売却したり、あるいは、模合を先取りして渡航費にあてました。つまり、移民は借金を抱え、到着したその日から送金しなければならない立場でした。

移民が準備すべき資金(1人あたり)

| 渡航支度費用 | 20円ほど |

|---|---|

| 旅行用印紙代 | 1円 |

| 渡航斡旋料 | 25円 |

| サントス港迄汽船賃 | 60円 ※1 |

| 検疫及消毒費種痘料等 | 2円75銭 |

| はしけ賃及手荷物運搬料 | 50銭ほど |

| 乗船地宿泊料 | 3円ほど |

| 準備携帯金 | 20円 |

| 那覇から神戸までの汽船賃 | 12円 ※2 |

| 計 | 144円25銭 |

構成家族

移民の応募条件は「12歳以上45歳以下のもの」「1組の夫婦を中心とした親族系統を有する3人以上10人以下の家族形態であること」でした。

移民たちは、できるだけ早く錦衣帰郷するということを目的としていたため、早く多く稼げる「構成家族(チュクイ家族)」を形成しました。

家長夫婦に、兄弟・甥・叔父・従兄弟など若い男性が加わり、男女比が著しく不均衡で、労働力とならない子供の割合は小さいものでした。また、自分の妹を妻と偽ったり、地縁血縁の全くない他人を「構成家族」とするケースもありました。

しかし、これは沖縄県のみならず、鹿児島など他県の笠戸丸移民にも等しく見られました。

大城カメはインタビューで「那覇港で初めて会った親族もいた」と証言しています。

家長・大城幸喜の構成家族

| 氏名 | 家族構成 | 年齢(1908年) |

|---|---|---|

| 大城 幸喜 | 家長 | 19歳 |

| 大城 カメ | 妻 | 17歳 |

| 外間 長信 | 従兄 | 25歳 |

| 大城 加那 | 従弟 | 14歳 |

| 大城 蒲戸 | 妻従兄 | 24歳 |

| 新垣 亀 | 甥 | 17歳 |

| 宜保 弘齊 | 伯父 | 33歳 |

| 大城 保吉 | 妻伯父 | 35歳 |

| 金城 盛吉 | 妻甥 | 15歳 |

| 金城 盛四 | 妻伯父 | 37歳 |

03. 移民の動機

移民を志す動機は人それぞれで、様々な要素が複合的に重なっています。

20世紀初頭の沖縄は、明治政府による近代化政策の一環として、土地整理事業が実施され、沖縄独特の地割制度(共同所有)が崩壊し、土地の個人所有が認められるようになりました。これにより、農民は土地に縛られることがなく、別の場所へ移動することが可能となりました。また、自らの土地を処分することで、多額の渡航費を捻出できるようになりました。

この頃、沖縄県の人口は、急激に増加していました。1874(明治7)年に16 万人だった県の総人口は、1903(明治36)年には3 倍の48 万人となりました。狭あいな土地と台風などの苛烈な自然条件、過剰な税負担などにより、人口増を支えきれず、農村は疲弊し、生活は困窮していました。

このような状況の中、沖縄移民の父・当山久三らの尽力により、1900 年からハワイ移民が始まり、北米、メキシコ、フィリピン、ペルーなどへも広がっていきました。海外から多額の送金が行われ、また帰郷した移民が瓦家を新築したり、資金を元手に事業を始めたりする様子を目の当たりにし、海外雄飛の機運が高まっていきました。

さらに、海外に滞在している間は徴兵を猶予されるため、有産階級の子弟の中には、徴兵忌避の志を秘めて移民するものもいました。

大城幸喜は、日露戦争で従兄弟2 人が戦死したことから、屈強な体躯の幸喜を心配した両親や親族が移民を勧めました。幸喜・カメ夫婦は、どちらもムラで指折りの豊かな家に生まれ育ち、渡航費も借金することなく、親族が用立ててくれたと、カメが後のインタビューで語っています。

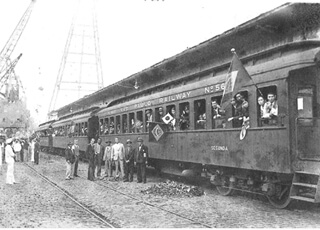

04. 笠戸丸移民

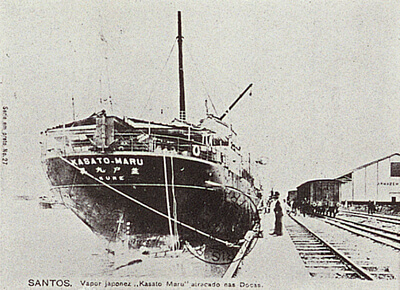

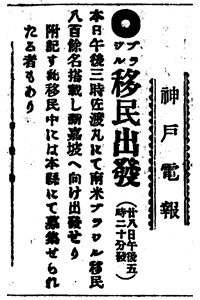

1908(明治41) 年4月に沖縄県から47家族325名が、ブラジルへと向かう笠戸丸の出発に合わせ、那覇港から神戸港への定期船 金澤丸(鹿児島郵船)等へと乗り込みました。

同月28日、笠戸丸に乗船した第一回ブラジル移民158家族781名は神戸港をブラジル・サントスへ向けて出航しました。当初の予定より、10日遅れの出発となった理由は、皇国移民合資会社が、外務省へ積み立てる移民輸出許可保証金10万円を工面することができなかったことが原因でした。そのため移民会社は、船内で盗難紛失の恐れがあるとして、移民たちから所持金を一時的に預かり、移民輸出許可保証金の一部へと充当し、出発にこぎつけました。

05. 三線 と赤道祭

神戸を出港して4日目、笠戸丸が沖縄群島付近にさしかかる頃、波は高くなり夕立ちにみまわれました。雨の降りしきるなか、沖縄移民の船室からは三線の音が流れ、別れを惜しむように沖縄哀歌が唄われました。

27日目には、インド洋上の緯度0度を通過する“赤道祭”が開かれました。船内は朝から御馳走を振舞おうと準備に慌ただしく、夕方には移民たちが出身地のお家芸を披露しました。三線の音色に合わせた勇壮活発な空手踊り、薩摩踊り、三味線、相馬節、尺八、詩吟、仮装行列などで一座は盛りあがり、未来への希望とともに浮足立っていました。その夜、船員から「ただ今、笠戸丸は赤道を通過しています。」との一報がはいると皆が一斉に緊張してしまい、祝宴を閉じてしまったと記録に残っています。笠戸丸移民が約1カ月半を過ごす三等客室は、二段ベッドが連なる部屋と板張りの大部屋でした。船内での食事は麦飯に魚と漬物、たまにお味噌汁といった和食で、移民たちは各自の船室へと持ち帰りベッドや板張りの床の上で食べました。

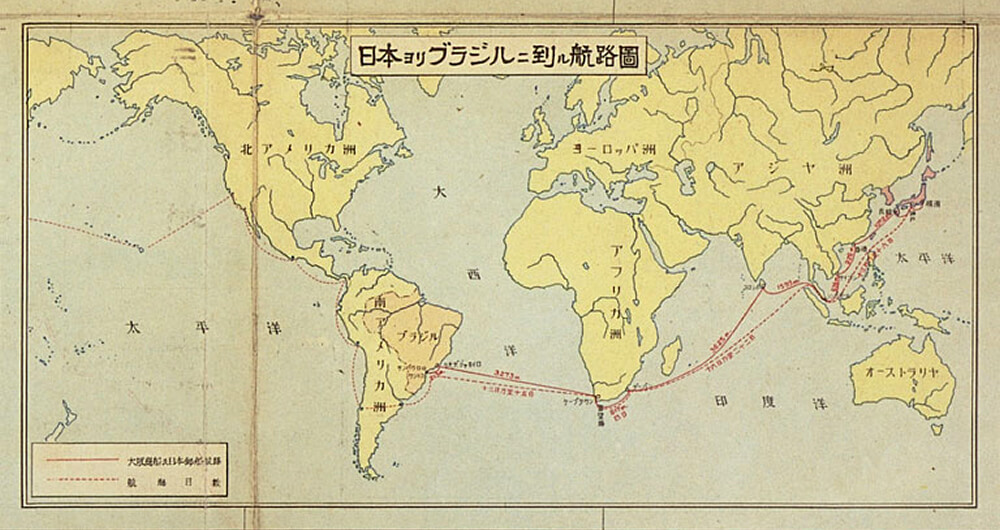

06. 大西洋を越えてゆく西航航路

笠戸丸は、東シナ海、南シナ海、インド洋、大西洋を通る西航ルートを順調に進み、総航程は11,700海里(21,668キロ) にも及びました。寄港地はシンガポールとケープタウンでの補給寄港のみで、道に迷い帰船できなくなっては困る等の理由から乗客の下船は許可されませんでした。

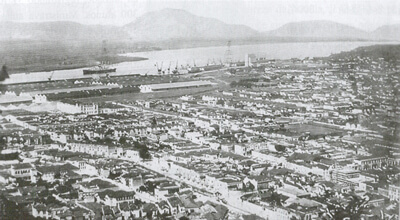

52日間の長い航海を経て、笠戸丸は1908年6月18日にブラジル・サントスへと到着します。海を渡った彼らが最初に目にした南米大陸は、壮大な山々と白色の灯台1基のみでした。その日の夜半過ぎにようやく大きなサントス港の眺望が現れ、人々は夜空を染めるいくつもの花火に高揚しました。翌朝、空は雲ひとつなく晴れ上がり、笠戸丸移民たちは小さなブラジル国旗を手に持ち、ブラジルの地に上陸しました。

笠戸丸移民が到着した夜に見上げた花火は、笠戸丸移民歓迎の花火ではなく、サン・ジョアン祭( フェスタ・デ・サン・ジョアン-Festade Sao Joao-) というブラジルのお祭りでした。甲板に一同を集めて訓示を述べた”

笠戸丸移民が到着した夜に見上げた花火は、笠戸丸移民歓迎の花火ではなく、サン・ジョアン祭( フェスタ・デ・サン・ジョアン-Festade Sao Joao-) というブラジルのお祭りでした。甲板に一同を集めて訓示を述べた”

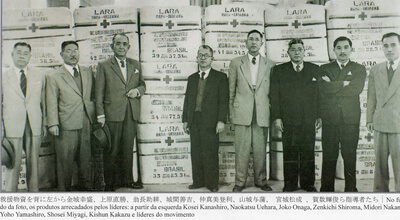

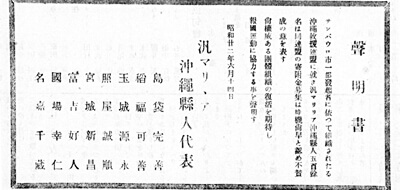

07. 笠戸丸移民・沖縄代表

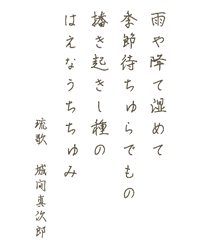

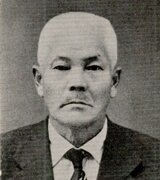

笠戸丸には沖縄県移民の代表として、中城村出身の城間真次郎が乗船していました。沖縄師範学校を卒業した後に教職・校長代理を務めた城間は、フロレスタ耕地に配耕され、慣れない農夫として働きます。その後も多数の県人を引率してノロエステ鉄道工事に参加し、1917年にサンパウロ市でホテル業を営みました。城間は常にブラジル沖縄県移民の指導にあたり、多くの困難な問題の解決に尽力しました。

出典:『在伯沖縄県人五十年の歩み』

ブラジル移民を予言した言葉として伝えられています。

08. 沖縄初のブラジル移民

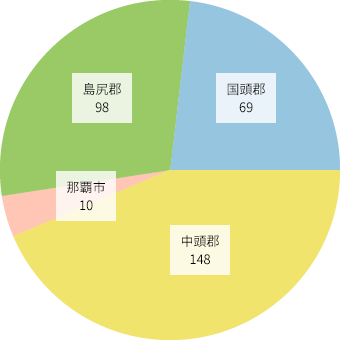

第一回ブラジル日本移民の統計をみると、移民者数では沖縄県が最も多く全体の42%を占めており、次いで鹿児島県、熊本県と続きます。県内では南風原村や中城村、美里村などが多くのブラジル移民を輩出しました。

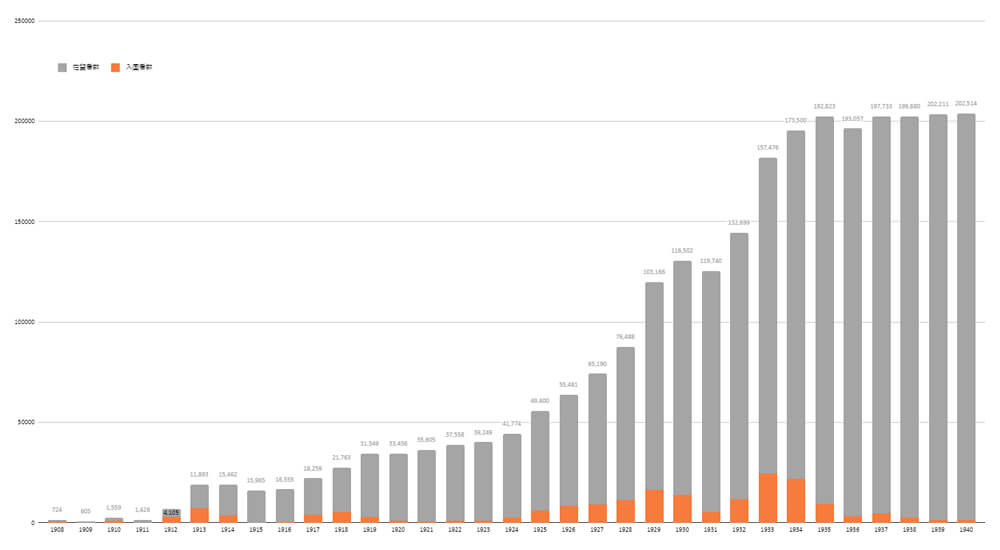

沖縄県からブラジルへの移民が多い理由は、皇国移民殖民合資会社が沖縄県で精力的に募集活動を行ったこと、1908年の日米紳士協定により新たなハワイ・アメリカ本土への移民が制限されたことなどが起因しています。笠戸丸移民の大城カメも当初はブラジルではなく、ハワイ行きの予定であったと証言しています。同年の初回ブラジル移民から1940年にかけて2回の渡航制限を経ながら、延べ187,186人もの日本移民がブラジルへと入国し、1940年時点で日本移民在留者数は約20万人、そのうち沖縄県移民は最高の16,287人に達しました。

ブラジルにおける初回沖縄県契約移民の出身市町村別

家族数及び男女別移民数(1908年)

| 市町村名 | 家族数 | 男 | 女 | 計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 郡 | 1908年当時 | 現在 | ||||

| 国頭郡 | 羽地村 | 名護市 | 1 | 9 | 1 | 10 |

| 今帰仁村 | 今帰仁村 | 2 | 12 | 2 | 14 | |

| 本部村 | 本部町 | 2 | 14 | 2 | 16 | |

| 名護村 | 名護市 | 2 | 15 | 2 | 17 | |

| 久志村 | 名護市 | 1 | 5 | 1 | 6 | |

| 国頭村 | 国頭村 | 0 | 2 | 0 | 2 | |

| 伊平屋村 | 伊平屋村 | 0 | 2 | 0 | 2 | |

| 大宜味村 | 大宜味村 | 0 | 2 | 0 | 2 | |

| 中頭郡 | 美里村 | 沖縄市 | 8 | 28 | 7 | 35 |

| 勝連村 | うるま市 | 1 | 5 | 1 | 6 | |

| 北谷村 | 北谷町 | 2 | 5 | 2 | 7 | |

| 中城村 | 中城村 | 7 | 33 | 7 | 40 | |

| 西原村 | 西原町 | 6 | 22 | 7 | 29 | |

| 読谷村 | 読谷村 | 0 | 12 | 0 | 12 | |

| 宜野湾村 | 宜野湾市 | 0 | 8 | 0 | 8 | |

| 具志川村 | うるま市 | 0 | 11 | 0 | 11 | |

| 那覇市 | 那覇市 | 那覇市 | 1 | 9 | 1 | 10 |

| 島尻郡 | 真和志村 | 真和志村 | 1 | 2 | 1 | 3 |

| 豊見城村 | 豊見城市 | 3 | 20 | 4 | 24 | |

| 玉城村 | 南城市 | 1 | 3 | 1 | 4 | |

| 大里村 | 南城市 | 1 | 16 | 1 | 17 | |

| 具志川村 | 久米島町 | 1 | 4 | 1 | 5 | |

| 南風原村 | 南風原町 | 7 | 37 | 8 | 45 | |

| 47 | 276 | 49 | 325 | |||

日本における第1回出身府県別

男女別ブラジル移民数(1908年)

| 都道府県別 | 男 | 女 | 計 |

|---|---|---|---|

| 沖縄県 | 276 | 49 | 325 |

| 鹿児島県 | 127 | 45 | 172 |

| 熊本県 | 51 | 27 | 78 |

| 福島県 | 53 | 24 | 77 |

| 広島県 | 32 | 10 | 42 |

| 山口県 | 18 | 12 | 30 |

| 愛媛県 | 14 | 7 | 21 |

| 高知県 | 14 | - - - | 14 |

| 宮城県 | 7 | 3 | 10 |

| 新潟県 | 6 | 3 | 9 |

| 東京府 | 2 | 1 | 3 |

| 合計 | 600 | 181 | 781 |

ブラジルにおける年次別日本移民入国者数及び日本移民在留者数

ブラジルにおける年次別日本移民入国者数及び日本移民在留者数

1908年に第1回ブラジル移民325人を送り出した沖縄県。その後3年間中断し、1912年に第2回421人がブラジルへ渡るも、定着率の悪さから日本政府により4年間の渡航禁止となりました。その後は1917年2,138人、1918年2,204人を送り出しますが、再び7年間の渡航禁止。その後1926年に条件つきで再開され、1936年に渡航制限は完全撤廃されました。

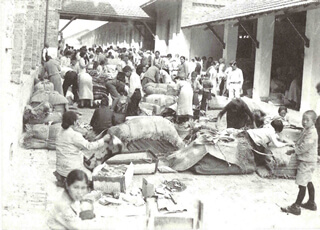

09. サンパウロ州立移民収容所・配耕地

サントス港第14埠頭へと下り立った笠戸丸移民は、列車に乗せられサンパウロ市の州立移民収容所へと向かいました。そこで税関検査を受け、買い物など配耕地へと進む準備をします。現地の新聞には、秩序正しさや清潔な服装、小柄ながら頑強な身体など日本人移民を高く評価する記事が掲載されました。笠戸丸移民は6月26日~7月6日にかけて、カナーン、フロレスタ、サン・マルチーニョ、グヮタパラ、ズーモン、ソブラードの6つの大規模コーヒー農園に担当通訳官とともに契約農夫( コロノ) として配耕されました。配耕地は出身地ごとに振り分けられ、カナーン耕地は中頭郡出身、フロレスタ耕地は島尻・国頭郡出身の沖縄県人のみで構成されていました。

10. フロレスタ耕地の生活と困窮

耕地へ到着した移民たちは休む間もなく、日の出から日没までコーヒー農園で農作業に従事しました。男も女も早朝からはしごを使って、赤いコーヒーの実を手の平で枝からこすり落とし、大きな布に落ちた実を搔き集めます。それを空中高くふるいにかけて葉やゴミを取り除きます。採取した実は、升で計り、袋詰めした後、手車や馬車で乾燥場まで運び出しました。

移民たちは、耕主やその配下の監督たちにより、奴隷のようなひどい扱いを受けました。規則遵守と監視、時には暴力により、耕主への恭順が強いられました。また、日常の生活用品を購入するには、耕主と直結した売店( ベンダ) から法外な値段で入手する以外になく、懸命に働いても手元に現金が残ることはありませんでした。

さらに移民の人々の携帯金未返却問題も大きな影を落としました。皇国殖民会社は神戸港で沖縄県移民などから一時預かりとして所持金を集めましたが、約束していた州立移民収容所や配耕地でも返却されず、彼らの耕地での生活をさらに追い詰めました。

コーヒーの樹は苗木から赤い実をつけるのに約3年を要するため、天候による不作や度重なる河の氾濫などの被害は、移民たちに大きな不安を与えました。

コーヒーの樹は苗木から赤い実をつけるのに約3年を要するため、天候による不作や度重なる河の氾濫などの被害は、移民たちに大きな不安を与えました。

11. 聞いて極楽、見て地獄

耕地における実際のコーヒー採取量は、皇国殖民会社が移民募集に際し宣伝していた量の4分の1程度で、“金のなる木”の物語を信じた笠戸丸移民たちは、完全に裏切られました。1人1日5~6俵、1家族(3人計算)1カ月135円と謳われていましたが、実際は1家族1日平均1.5俵、1か月34円程度にしかなりませんでした。

彼らの多くは、渡航費を捻出するため、郷里で借金をしており、親兄弟・親族に迷惑をかけてしまうため、一日も早く返済しなければなりませんでした。

12. 耕地からの逃亡・流転

渡航費を用立ててくれた故郷へ、1日も早く送金したいと考えた人々は、契約期間( 半年または1年) を待たずに耕地から逃亡し、高い賃金が望める船の荷揚げ人夫をするためにサントスへと移動していきました。サントスに沖縄県人がはじめて住みついたのは、カナーン耕地を最初に逃亡した笠戸丸移民の6家族31名でした。船の荷揚げ人夫は“ドッカス労働者”と呼ばれ、重さ60キロもある珈琲袋の積荷作業に従事し、ブラジル交易を支える貴重な労働力となりました。

笠戸丸移民たちが、次々と最初に降り立ったサントスへと集結したのは、先に逃亡した人々から高給な仕事があるとの情報を得たことに加え、いつしか沖縄に帰れるかもしれないと考えていたのかもしれません。彼らにとってサントスは、遠く離れたブラジルの地で最も生まれ故郷の沖縄に近い場所でした。

その後、さらにより良い仕事を求めて、半数以上の沖縄県出身笠戸丸移民はアルゼンチンへと転住しました。しかし、好条件の仕事は少なく、ブラジルに再移住する移民も多く、流転の日々を過ごしました。

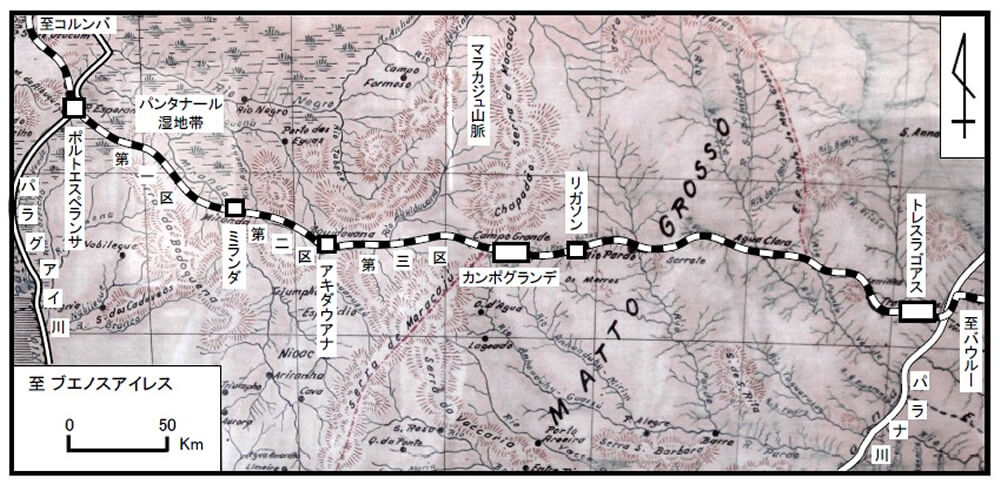

13. 生きる道を繋いだノロエステ線

流転した移民の生きる道を繋いだひとつが、マットグロッソ州のポルトエスペランサ( 西) とトレスラゴアス( 東) を結ぶノロエステ鉄道工事でした。鉄道工夫には、コーヒー農園の労働者と比べて、はるかに高給な5ミルレース(3円46銭相当) が支払われました。

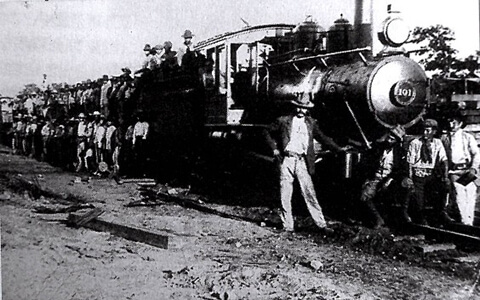

1908年に始まった鉄道敷設工事( 全長約450キロ) は、東西の支点から中央にあるカンポグランデを目指して競争する形で進められました。ブラジルとボリビアを繋ぎ大陸を横断する鉄道は、新たな陸運ルートを開拓する一大事業でした。そのブラジルの国策とも呼べるノロエステ鉄道敷設工事の起工式は、西の起点となるポルトエスペランサの港で盛大に行われました。

ノロエステ鉄道工事に参加した笠戸丸沖縄県移民は75人にも上り、沖縄県人、鹿児島県人等、またペルーからの転住者や後続移民40余名も合流し、最終的には100人を上回る日系移民がこの敷設工事に参加したといわれています。

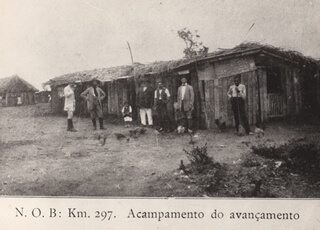

14. ノロエステ線の鉄道工夫

鉄道敷設には、 (1) 軌道地帯の測量、 (2) ピカーダ( 開拓)、 (3) 地ならし、

(4) 枕木敷設、 (5) レール敷、 (6) 枕木ヘレールの釘打、 (7) 枕木の土盛り、

(8)

鉄道工夫の仕事はとても過酷な重労働でした。時には蚊群に襲われながら、野生の猛獣や毒蛇が潜む原始林を切り拓き、時には腰まで水に浸かるほどの湿地帯で盛り土して、線路を敷設していくなど難工事が続きました。

鉄道工夫たちは、敷設工事が進むたびにアカンパメント( 簡易宿泊所) とともに移動していく生活が続くため、病気になっても適切な治療を受けることができませんでした。そのため、マラリアなどで20数名もの笠戸丸移民が亡くなりました。また工事には夫婦組も多く参加していましたが、あまりに過酷な労働環境のために身重の女性が流産してしまう悲しい事例もありました。

15. ノロエステ鉄道敷設工事に参加したウチナーンチュ

ノロエステ鉄道工夫には多くの沖縄県移民が参加していました。配耕地から転出してきた大城幸喜率いる笠戸丸移民( 沖縄・鹿児島出身) 総勢73人は、サントス港から大西洋を南へ下り、ブエノスアイレスを経由し、パラグアイ川を遡上して、西の拠点ポルトエスペランサへ。遠くペルー国からやってきた転住者も、アンデス山脈を越えて、ブエノスアイレスから同じルートでやってきました。東の拠点トレスラゴアスには、城間真次郎ら45名の沖縄県移民が集まりました。

-

大城 カメ

豊見城村★ -

大城 幸喜

豊見城村★ -

![大城 加那 [永吉]](image/chapter2/sec3_peple_03.jpg)

大城 加那 [永吉]

豊見城村★※ -

大城 浦戸

豊見城村★ -

大城 ウト

豊見城村★ -

大城 良宗

豊見城村★ -

外間 亀

豊見城村★ -

外間 ミト

豊見城村★ -

新垣 美三郎

南風原村★ -

新垣 カメ

南風原村★ -

与座 敬三郎

南風原村★ -

城間 鉄夫

南風原村★ -

城間 佐一郎

南風原村★ -

比嘉 仲直

大里村★ -

知念 五郎

大里村★ -

照屋 カマ

大里村★ -

![島袋 カマ [ナベ]](image/chapter2/sec3_peple_17.jpg)

島袋 カマ [ナベ]

美里村★ -

知念 松

美里村★ -

比嘉 徳松

中城村★ -

比嘉 牛

中城村★ -

宮平 松

北谷村★ -

池原 次郎

読谷村★ -

田場 ウシ

西原村★ -

古波蔵 厳

宜野湾村★ -

![座覇 [波] 政憲](image/chapter2/sec3_peple_25.jpg)

座覇 [波] 政憲

本部村★ -

仲程 仙五郎

本部村★ -

與那嶺 仁五郎

今帰仁村★ -

![新垣 [玉里] ムタ](image/chapter2/sec3_peple_28.jpg)

新垣 [玉里] ムタ

南風原村★ -

赤嶺 亀

豊見城村 ■ -

山城 興昌

喜屋武村 ◆ -

宮平 市栄

羽地村 ◆ -

仲尾 権四郎

羽地村 ◆ -

源河 要吉

羽地村 ◆※ -

城間 嘉助

国頭村 ◆ -

出典:『在伯沖縄県人50 年の歩み』『希望の大地』『ブラジル日本移民百年の軌跡』『未来へ継ぐ裔孫』『写真で見るブラジル沖縄県人移民の歴史/ 附325Okinawanos』

★=笠戸丸( 第1 回移民) ■=神奈川丸( 第3 回移民) ◆=ペルーから転住 ★※赤嶺園子所蔵 ◆※源河要吉の子孫所蔵

16. ノロエステ線の完成

1908年東西からスタートしたノロエステ鉄道の建設は、7年目の1914年8月31日、ついにカンポグランデ市の東方30 キロ地点において東西ラインの接続を果たします。

最後のレールバーを敷設した場所はリガソン(Ligação= 連結 ) 駅と名づけられ“ マリア・フマッサ”の愛称で親しまれる蒸気機関車が走行しました。

カンポグランデ周辺では、土地代が安く肥沃な土壌が広がっていたため、鉄道工夫で蓄えた資金を元手に土地を貸借・購入し、農業をはじめる者が現れました。路線の拡張と共に移転を余儀なくされた鉄道工夫から、定住生活への活路を見出した人々は、互いに協力して土地を開拓し、植民地を創りあげていきます。

カンポグランデ近郊で沖縄県移民が開拓した植民地は、マッタドセグレード、バンデイラ、インビルスー、マッタドセローラ、リンコンなどがあり、大城幸喜のように鉄道関係の仕事(工夫長・機関手・建築請負、指物師など)に従事したり、都市に定住して商店や洗濯業などを営む人々が現れ、これまでの牧畜中心の産業から農業や商業の可能性が見いだされ、カンポグランデは急速に発展していきます。

de Ferro Noroeste do Brasil

ノロエステブラジル鉄道

ノロエステとは北西の意味で、その幹線はボリビア国境にあるコルンバ駅からサンパウロ州中心部のバウル駅まで延びています。バウル駅は国内有数の鉄道ジャンクションへと成長しました。当時の路線の一部は廃線となっていますが、観光列車として蒸気機関車”マリア・フマッサ“の姿を見ることができます。

17. 日本人植民地とテーラ・ローシャ

ブラジルではコーヒーの栽培に適した赤土のことを“テーラ・ローシャ”といいます。ローシャとは紫色のことで、この土が雨に打たれると赤色が深みを増して光るのです。

ノロエステ鉄道の完成は、これまでの人や物資を船などで輸送していた時代を一変させ、鉄道沿線地域を急速に発展させていきました。

1920年以降、ノロエステ沿線の土地が分割販売され、多くの沖縄県移民がコーヒーや綿花の自作農、借地農として入植しました。

1933年には、リンス駅管内(164家族)、プロミッソン駅管内(155家族)、バウル駅管内(52家族)、カフェランジア駅管内(47家族) などに多くの沖縄県系人が居住していました。特にリンス駅管内の上塚第2植民地アリアンサ区には、沖縄県移民71家族が集まり、ブラジルの沖縄芸能活動をリードする一大沖縄県系コミュニティーへと成長しました。

18. 第二次世界大戦とブラジル移民(戦前・戦中)

第二次世界大戦の勃発により、ブラジルの日系移民は、アメリカやペルーなどと同様に、敵性国民として苦難を強いられました。しかし、他国と比べ、日本の降伏後も勝利を信じて疑わない戦勝派(勝ち組)が大多数を占め、同じ日本人の敗戦認識派(負け組)を殺傷する事件や詐欺事件が続発し、混迷を極めました。

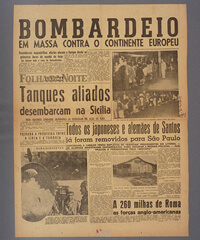

敵性国民として自由の制限

世界が戦争へと突き進んでいくとともに、日系移民をとり巻く環境は厳しくなっていきました。1939年には外国人登録と身分証明書の携帯が義務づけられました。また、1941年8月には邦字新聞の発行が禁止され、ポルトガル語が読めない日系移民にとって、得られる情報はごく限られたものになりました。さらに、ブラジル政府は取締令を発し、日独伊の枢軸国民に対し、自国語文書の配布、国歌の歌唱、公共の場所での自国語の会話や国際情勢についての議論の禁止、私宅内での集合の禁止、移動の制限などを行いました。1942年3月には枢軸国民の財産凍結が行われました。

抑留・強制退去

日米開戦後は、日本人に関するさまざまなデマや悪宣伝が流され、ブラジル人の対日本人感情は悪化の一途をたどりました。暴徒化したブラジル人が日本人の経営する店舗を襲撃し、略奪する事件が各地で多発しました。カンポグランデでは、大城幸喜・カメ夫婦が経営する商店が焼き打ちにあい、一夜にして全ての財産を失いました。

また、サンパウロ市の日本人街やサントス市在住の日本人は強制退去を迫られました。1943年7月8日サンパウロ州の海岸線50キロ以内に居住する枢軸国民に対し、24時間以内の強制立ち退きが実施されました。強制退去させられた日本人たちは、財産を処分する間もなく、住居を亡くし、サンパウロ州の移民収容所に一時的に集められ、そこからサンパウロ州内陸部などへの転住を強いられました。当時、サントス日本領事館も閉鎖されており、誰も守ってくれない状況で、なかには臨月の婦人や幼子を抱えた者もいました。サントス市は、沖縄県人の集積地であり、450家族3,500人以上が強制退去させられました。ブラジルでは、ペルーなどのように米国の強制収容所に移送されることはなかったものの、沖縄県移民は多大な経済的損失を被りました。

19. 戦後の日系社会の混迷

勝ち組

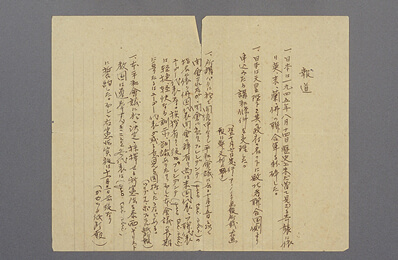

1945年(昭和20)8月14日、日本のポツダム宣言受諾を伝える放送はブラジルでも聞くことができたようですが、多くの日本人移民には正確に届きませんでした。狂信的愛国秘密結社の

負け組

ブラジル各地の沖縄県人植民地や集団地においても、圧倒的多数の戦勝支持派は、敗戦認識派(負け組)を名指しで攻撃し、また村八分にして追放しました。しかし、これに屈することなく、時局を正確に認識し、地上戦で灰塵と化した郷土・沖縄を救おうとする人々がいました。

1947年4月、